#12 Dokus über Berliner Wohnungsmarkt: Miethaie, Gentrifizierer & Co.

Inhaltsverzeichnis

„12 Dokus über Berliner Wohnungsmarkt: Miethaie, Gentrifizierer & Co.“

Der Wohnungsmarkt in Berlin boomt, doch das Leben für viele Mieter wird immer schwieriger. Das Thema spielt seit der Entwicklung der Stadt zur Weltmetropole eine zentrale Rolle im gesellschaftlichen Diskurs. Das war vor dem Ersten Weltkrieg schon so.

Bis heute ziehen sich die Konflikte im Spannungsfeld von teurer werdenden Mieten, Gentrifizierungsprozessen, einer orientierungslosen Wohnungsbaupolitik und der Gier der Miethaie wie ein roter Faden durch die Geschichte dieser Stadt. Davon zeugen auch diese 12 Dokumentarfilme, die diverse Facetten des immer gleichen Problems beleuchten.

Mietrebellen

Dokumentation der vielfältigen Protestformen, mit denen in Berlin gegen den Verlust günstigen Wohnraums und die Zerstörung gewachsener Kiezstrukturen zu Werke gegangen wird. Dabei wird viel geredet, erklärt und auf Erfolge verwiesen. Ziel des Films ist die Verbreiterung des Widerstands, Optimismus kann da nicht schaden.

- Deutschland 2014, 78 Minuten, Regie: Gertrud Schulte Westenberg, Matthias Coers

Die Stadt als Beute

Da war sie dann doch überrascht, die alteingesessene Mieterin, als sie eines Tages die Tür zu ihrem Bad öffnete: Fenster zugemauert. Genauso in der Küche. Aus dem Sanierungsobjekt will sie trotzdem nicht ausziehen. Berlins Wohnungsmarkt boomt. Regisseur Andreas Wilcke hat sich vier Jahre lang auf die Spur der Gentrifizierung in Berlin gemacht und sich unkommentiert an die Fersen ganz unterschiedlicher Akteure auf dem Berliner Haus- und Wohnungsmarkt gemacht. Er wertet nicht, sondern blickt mit großen Kameraaugen auf eine Stadt, die sich aufgemacht hat, in die Fußstapfen von London zu treten. Nicht nur kulturell, sondern vor allem was die Immobilienpreise betrifft. Und die kann sich nun mal nicht jeder leisten.

- Deutschland 2016, 82 Minuten, Regie: Andreas Wilcke

Miete essen Seele auf

Zwei Jahre lang begleitete Regisseurin Angelika Levi den nachbarschaftlich organisierten Protest gegen Verdrängung und Mietsteigerung in den Wohnblöcken rund um das Kottbusser Tor. Dabei entlarvt sie eine perfide Vermischung aus Profitgier und unterschwelliger Fremdenfeindlichkeit, mit der sich die zumeist türkischstämmigen Mieter konfrontiert sahen.

Der Film geht zurück ins Jahr 2012 als die Bewohner der umliegenden Sozialbauwohnungen ein „Protesthaus“ am Kotti errichteten. Dabei akzentuiert Levi das Verhältnis von Kollektiv und Individuum und stellt es in einen Kontext linksalternativer Bewegungen, die immer wieder aus Kreuzberger Initiativen hervorgingen.

- Deutschland 2015, 54 Minuten, Regie: Angelika Levi

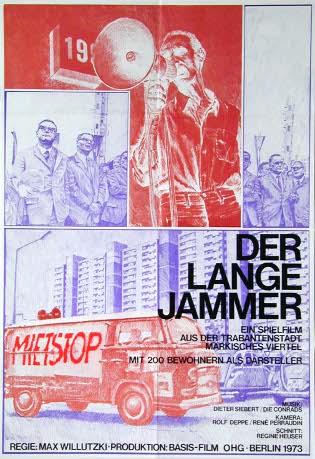

Der lange Jammer

Eigentlich ist der „Lange Jammer“ ein extrem langer und extrem eintöniger Wohnblock in der Großsiedlung Märkisches Viertel im Norden Berlins. In dem 1973 fertiggestelltem Dokumentarfilm porträtiert Regisseur Max Willutzki eine Mieterinitiative, die sich für die Rechte der Bewohner gegenüber der Willkür von Vermietern einsetzt.

Man könnte aber auch den Wohnungsnotstand und die ungezählten Kämpfe von Mietern gegen Vermieter als langen Jammer bezeichnen. Das würde auch funktionieren, denn offensichtlich war vor 50 Jahren die Situation nicht sehr viel anders als heute.

- Deutschland 1973, 86 Minuten, Regie: Max Willutzki

Das Gelände

Langzeitdokumentation, die das Brachgelände zwischen Wilhelmstraße, Martin-Gropius-Bau und (bis ’89) Mauer abläuft. Anekdoten von illegalen Privatfahrstunden wechseln mit Aufnahmen von Versteigerungen, in denen Gemälde mit Blick auf das ehemalige Prinz-Albrecht-Palais umgesetzt werden. Dazwischen Erinnerungen an den Nazi-Terror. Und Gressmanns wunderbare Kameraarbeit.

Spannender Blick auf ein brachliegendes Herzstück der Stadt, der die besondere historische Situation aufnimmt, die maßgeblich den Immobilienmarkt seit der Wende beeinflusste.

- D 2013, 93 Minuten, Regie: Martin Gressmann

Von Hohenschönhausen nach Niederschöneweide

Volker Meyer-Dabisch hat sich in seinen Dokumentarfilmen mit diversen Aspekten der Berliner Wirklichkeit beschäftigt. So hat er in „Der Adel vom Görli“ die zwischen revolutionären Träumen und prekären Umständen lebenden Alt-Kreuzberger porträtiert.

In dieser Arbeit nimmt er sich zwei Berliner Randbezirke vor, Hohenschönhausen und Niederschöneweide. Stasi, DDR und Industrie haben beide Bezirke geprägt und auch die Wohnsituation in den riesigen Neubaugebieten wird reflektiert.

- Deutschland 2014, 73 Minuten, Regie: Volker Meyer-Dabisch

Last Exit Alexanderplatz

Der Alexanderplatz ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zum Ort der Transformation geworden. Er war schon immer ein hektischer, bisweilen unwirtlicher Verkehrsknotenpunkt. Vor dem Mauerfall ein symbolträchtiges Projekt des SED-Staates und seit der Wende ein Ort, an dem sich das Kapital bündelt, wo riesige Einkaufstempel entstehen und für den Stararchitekten wie Hans Kollhoff und Daniel Libeskind Pläne entwarfen.

Die Architektur-Dokumentation setzt sich mit diesem riesigen Platz auseinander und lässt Zukunftsvisionen auf Gegenwart und Geschichte prallen.

- Deutschland 2015, 56 Minuten, Regie: Hans Christian Post

Field Trip

Was hätte alles aus dem Tempelhofes Feld werden können. Ein riesiges Wohngebiet, ein innovatives Büroareal, ein Vergnügungspark vom Ausmaß des Disneyland oder einfach nichts, alles so wie es ist. Leer und unbebaut. Genau dafür entschieden sich die Berliner bei einem Volksentscheid.

Doch die Leere wurde ausgefüllt, es entstand eine neue Stadtkultur und eine Symbol für Widerständigkeit gegen die Begehren von Politik und Investoren. Der interaktive Film von Eva Stotz und ihrem Team setzt sich mit dem Phänomen Tempelhofes Feld auseinander und geht der Frage nach, was die Faszination einer leeren Brache mitten in der Stadt ausmacht.

- Deutschland 2019, Regie: Eva Stotz

Der Umsetzer

Entgiftung oder Umsetzung, das passiert, wenn der Eigentümer etwas anderes mit dem Haus vorhat, als die Leute, die dort wohnen, einfach mal dort wohnen zu lassen. In West-Berlin der 1970er-Jahre hieß es für Altbauten oftmals: weg damit.

Benno Trautmanns Film aus dem Jahre 1976 erzählt von so einem Fall, als eine Hausgemeinschaft aus einem Altbau in ein Neubaugebiet „umgesetzt“ wird. Zwar handelt es sich hier um einen Spielfilm, dennoch lässt sich der Stoff auch dokumentarisch begreifen und bildet den soziokulturellen und wohnungspolitischen Nährboden, auf dem die West-Berliner Hausbesetzerszene gedeihen konnte.

- Deutschland 1976, 75 Minuten, Regie: Benno Trautmann

Lychener 64 Berlin – Prenzlauer Berg

Wenn Menschen neu nach Berlin kommen, wollen sie häufig in den Prenzlauer Berg, weil es da als schick gilt. Was dabei drauf geht, zeigt der Dokumentarfilm „Lychener 64“, in dem die Bewohner eines besetzten Hauses mit ihren Träumen und Papageien auftreten – bis der Brief kommt, der die neuen Besitzverhältnisse klarmacht. Am Ende steht ein sanierter Altbau, „vielleicht ein bisschen kühl“, dafür aber kaum von dem daneben stehenden Gebäude zu unterscheiden.

- Deutschland 2010, 84 Minuten, Regie: Jakob Rühle, Fabio Dondero, Teresina Moscatiello

Berlin Babylon

Vorsicht! „Babylon Berlin“ ist eine fulminante Serie, die ins vergnügungssüchtige und abgründige Berlin der 1920er-Jahre führt, der Dokumentarfilm „Berlin Babylon“ wiederum ist ein künstlerisch ambitionierter Film, der die Bauarbeiten auf dem Potsdamer Platz in den 1990er-Jahren festhält.

Ein musikalischer Essay über Macht und Willkür von Stadtplanern und Architekten und dem rigorosem Drang zum Fortschritt und Investition. Den Soundtrack zu dem martialischem Architekturfilm steuerten die Einstürzenden Neubauten bei, eine der wichtigsten Berliner Bands, die nicht nur aufgrund ihres Namens schon immer eine Nähe zur Architektur hatten.

- Deutschland 1996, 93 Minuten, Regie: Hubertus Siegert

Wem gehört die Stadt?

Auch hier herrscht Verwechslungsgefahr. Nicht zu verwechseln mit der gleich betitelten Dokumentation über den Protest gegen Investoren, die das Helios-Gelände in Köln-Mühlheim in ein riesiges Einkaufszentrum verwandeln wollen.

Diese ARD-Doku, die man in voller Länge auf Youtube sehen kann, porträtiert eindrücklich den Berliner Immobilienmarkt und zeigt was geschieht, wenn das Geld die Menschen verdrängt.

- Deutschland 2014, 86 Minuten, Regie: Kristian Kähler und Andreas Wilcke

Mehr Stadtleben:

Mehr zum politischen Stadtleben erfahrt ihr hier. In Berlin sind Hausbesetzungen Teil der linken Stadtgeschichte – eine Fotozeitreise. Die Liebig34 ist geräumt: So verspielt ihr unsere Sympathien!, sagt unser Autor in Richtung einiger Linker. Die Polizei wird immer heftig kritisiert, auch in der Hauptstadt. Rassismus bei Berlins Polizei: Nur „Bullenschweine“ rufen reicht nicht.

Wenn Sie an Foren interessiert sind, können Sie Forum.BuradaBiliyorum.Com besuchen.

Wenn Sie weitere Nachrichten lesen möchten, können Sie unsere Allgemeines besuchen.