#12 Ereignisse in den 90ern, die in Berlin unvergessen bleiben

Inhaltsverzeichnis

„12 Ereignisse in den 90ern, die in Berlin unvergessen bleiben“

Die 1990er-Jahre in Berlin waren rückblickend eine große Party und Techno gab den Beat an. Die Mauer gehörte der Vergangenheit an und die einst geteilte Stadt wuchs tanzend zusammen. Die Loveparade wurde immer größer und Clubs wie der Tresor, Bunker und E-Werk erlangten weltweiten Ruhm. Aber auch jenseits von Techno war einiges los: Christo und Jeanne-Claude verhüllten den Reichstag, die Alliierten verabschiedeten sich und die Berliner hatten null Bock auf die Olympischen Spiele. Irgendwann zog dann die Politik in die neue Hauptstadt. Wir haben 12 Dinge herausgesucht, die man nur wirklich kennt, wenn man in den 1990er-Jahren in Berlin gelebt hat

Die Loveparade war die größte Party der Stadt

1989, im Sommer vor dem Mauerfall, zogen einige Dutzend irre gekleidete Menschen über den Ku’Damm und bewegten sich rhythmisch zu elektronischer Tanzmusik. Die Loveparade war geboren, hinter der Idee standen Dr. Motte und Danielle De Picciotto. Motte machte weiter, die Loveparade wuchs, irgendwann kamen eine Million Raver und verwandelten die Straße des 17. Juni in die größte Open-Air-Party der Welt. Berlin wurde die Technohauptstadt schlechthin. Für 2021 hat Dr. Motte nun eine Loveparade 2.0 geplant.

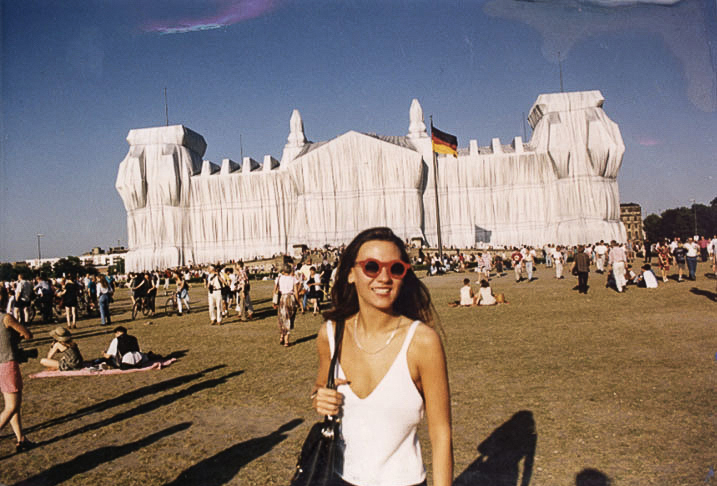

Christo und Jeanne-Claude verhüllten den Reichstag

Die Idee für die Verhüllung des Reichstags entwickelte der Konzeptkünstler Christo bereits um 1970. Ein Vierteljahrhundert später verwirklichte er seinen Traum. Er ließ im Sommer 1995, gemeinsam mit seiner Ehefrau Jeanne-Claude, das Gebäude mit einem speziell für den Zweck entwickelten Gewebe verkleiden. Der silbrigweiße Stoff betonte die Konturen des Baus und verwandelte ihn in ein visuelles Erlebnis. Die Kunstaktion strahlte auf die gesamte Stadt ab, es meldeten sich hunderte Freiwillige, die bei der Verhüllung mithalfen. Kleine Viereckchen des Gewebes wurden verschenkt und auf dem Gelände vor dem Reichstag entwickelte sich eine Festivalstimmung. Ende Mai gab es schlechte Nachrichten. Die geplante Verhüllung des Triumphbogens in Paris kann Christo nicht mehr begleiten – er starb Ende Mai.

„NOlympia!“ setzte sich durch und Häuser im Ostteil der Stadt wurden besetzt

In den 1980er-Jahren galt Kreuzberg als linksradikale Trutzburg. Häuser wurden besetzt und so vor dem Abriss bewahrt, es entstanden alternative Strukturen und der 1. Mai kulminierte in Straßenschlachten mit der Polizei. Nach der Wende wanderten Teile der linken Szene in den Ostteil der Stadt ab. Viele Altbauten in Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain waren damals marode und standen leer. Auch dort gab es Besetzungen, Demos, Räumungen und Straßenschlachten.

Ein wichtiges Thema der Aktivisten war in den frühen 1990er-Jahren der Protest gegen die Bewerbung Berlins für die Austragung der Olympischen Spiele im Jahr 2000. Unter dem Motto „NOlympia!“ setzten sich die Gegner letztendlich durch und Berlin bekam nach 1936 keine zweiten Olympischen Spiele. Die besetzten Häuser Berlins erzählen linke Stadtgeschichte.

Bunker, Tresor & Co.: Technoclubs gaben den Beat vor

Während die Loveparade in den mittleren 1990er-Jahren zum Riesenspektakel für Touristen mutierte, feierten die Berliner Raver in leerstehenden Fabrikhallen, Kellern, Dachetagen und Bretterverschlägen. Techno war der einzig gültige Sound, der im Bunker, Tresor und E-Werk aufgelegt wurde. Viele DJs begannen in Berlin ihre Karrieren und es entstanden Labels, Agenturen und Magazine, die sich ausschließlich Techno widmeten. Der Berliner Pop-Künstler Jim Avignon verlieh mit seinen quirlig-bunten Bildern der elektronischen Revolution einen visuellen Ausdruck. Die weltberühmte Berliner Partykultur, die damals ihren Anfang nahm, setzt sich bis heute in Clubs wie dem Berghain, Kater Blau und Sisyphos fort.

Hertha BSC stieg in die Erste Bundesliga auf

Berlin und erstklassiger Fußball waren in den 1990er-Jahren noch lange keine Selbstverständlichkeit. Hertha BSC kickte zu Beginn des Jahrzehnts kurzzeitig oben mit, dümpelte dann aber in der Zweiten Bundesliga. Und beim 1. FC Union Berlin waren selbst die ganz eisernen Fans noch Lichtjahre davon entfernt, an einen Aufstieg in die oberste Spielklasse zu denken. 1997 gelang es den Herthanern unter Trainer Jürgen Röber doch. Zwar stieg man dann auch mal wieder ab, aber langfristig etablierte sich der Hauptstadtclub in der Ersten Bundesliga. Auch im Stadion an der Alten Försterei spielt man nun ganz oben mit. Was für nervenaufreibende Derbys sorgte und sicherlich noch sorgen wird.

Eine neue Subkultur entstand: Von Kitty-Yo bis Galerie Berlintokyo

Es war dann doch nicht alles Techno im Berliner Nachtleben der 1990er-Jahre. In Clubs wie der (ersten) Maria am Ostbahnhof, Suppamolly oder der Galerie Berlintokyo spielten blasse Jungs in Cordhosen und Hemden vom Flohmarkt mit blassen Mädchen in Cordröcken und Blusen vom Flohmarkt, einen entrückten Sound zwischen Pop, Postrock und Elektronik. Ihre Bands hießen Jeans Team, Contriva oder Mina.

In dem Umfeld wurde um 1994 das einflussreiche Label Kitty-Yo von Raik Hölzel und Patrick Wagner, der damals bei Surrogat spielte, gegründet. Hier erschienen Platten von wichtigen Berliner Acts wie Tarwater und To Rocco Rot und schon bald sollten zwei zugereiste Kanadier den Absprung aus dem charmanten Berliner Biotop in internationale Gewässer schaffen: Peaches und Gonzales. In seinem sehenswerten Dokumentarfilm Berlinized – Sexy an Eis erzählt Regisseur Lucian Busse von der damaligen Zeit.

Im Tacheles wurde die Kunst zum Abenteuer

Unten das Café Zapata, eine abgeranzte Kneipe, in der Vieles ging. Von Lesungen und Performances bis zum Komasuff. Weiter oben dann ein Kino, Theatersaal, Ausstellungsräume, Ateliers und wer weiß, was noch alles. Das ehemalige Kaufhaus wurde von einem Kollektiv zum Kunsthaus Tacheles umfunktioniert. Seit der Wende war die markante Ruine an der Oranienburgerstraße ein Wahrzeichen für die widerspenstige und lustvolle Kunstszene der wiederverdingten Stadt. Auf dem gewaltigen Außengelände mitten in Mitte wurden alte Busse und Lastwagen in die Erde gegraben, es stand militärischer Schrott herum und selbst ein russisches Kampfflugzeug gehörte mal zur Ausstattung. Längst sind die Künstler den neuen Investoren gewichen.

Der Potsdamer Platz war Europas größte Baustelle

Groß, größer, am größten. Was einst eine Brache war, wurde mit Stahlbeton versiegelt. Der Potsdamer Platz galt in den 1990er-Jahren als das gewaltigste Bauvorhaben in Berlin seit Jahrzehnten und war seinerzeit die größte Baustelle in Europa. Nach dem Masterplan des Stararchitekten Renzo Piano bauten Hans Kollhoff und Kollegen ihre Gebäude zwischen Leipziger Platz und Philharmonie. Ein neues Stadtzentrum sollte entstehen, mit Kinos, Theatern, Büros und einer modernen Shopping Mall, den Potsdamer Platz Arkaden. Auch die Berlinale zog vom Ku’Damm an den Potsdamer Platz. In seinem Film „Berlin Babylon“ hält Hubertus Siegert die Bauarbeiten eindrucksvoll fest. Die Einstürzenden Neubauten lieferten ironischer Weise den Soundtrack zu der Doku.

Leuchtturm Volksbühne: Eine neue Berliner Kultur entstand

Der Theaterregisseur Frank Castorf kam 1992 an die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und blieb für die kommenden 25 Jahre dort Intendant. Zurecht spricht man von einer Ära. Seine Inszenierungen fanden europaweit Beachtung, er holte Christoph Schlingensief ans Haus und den späteren HAU-Begründer Matthias Lilienthal.

Den Theaterbegriff hat er erweitert und Aufführungskonzepte neu gedacht. Grenzen zwischen Alt und Neu, Tradition und Avantgarde verschwammen. Konzerte experimentierfreudiger, angesagter und obskurer Bands und Musiker fanden in dem Haus plötzlich statt. Eine neue Berliner Kultur entstand, die weder in der West-Berliner Beschaulichkeit noch im Ost-Berliner Habitus wurzelte. Die Volksbühne war Symbol und Leuchtturm dieser neuen Kultur und sollte es lange bleiben.

Arno Funke alias „Dagobert“ erpresste Karstadt

Mit selbstgebauten Bomben und abenteuerlichen Maschinen, die eine Geldübergabe bewerkstelligen sollten, versuchte der 1950 in Berlin geborene Ex-Autolackierer Arno Funke alias „Dagobert“ in den frühen 1990er-Jahren, die Kaufhauskette Karstadt zu erpressen. Mehrere Jahre jagte ihn die Polizei. Geschnappt wurde er schließlich in einer riesigen Aktion, bei der nahezu sämtliche Telefonzellen in Berlin überwacht wurden. Dagobert genoss viel Sympathie bei den Berlinern und stieg durch seinen Witz zu einer Art renitentem Volkshelden auf. Heute arbeitet er als Karikaturist für den „Eulenspiegel“.

Die Alliierten verließen Berlin

Erst 1994 verließen die letzten Alliierten die einst geteilte Stadt. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges stand West-Berlin unter alliiertem Oberbefehl und war in drei Sektoren unterteilt, die von den USA, Großbritannien und Frankreich kontrolliert wurden. Ost-Berlin wurde von der Sowjetunion beansprucht. Etwa vier Jahre nach der Wiedervereinigung zogen die Mächte ihre Truppen ab. Die meisten Berliner, vor allem im Westen der Stadt, mochten die Jungs in Uniform und man ging gerne zum Deutsch-Amerikanischen oder Deutsch-Französischen Volksfest.

Berlin wird Hauptstadt und die Bonner zogen an die Spree

Hauptstadt wurde Berlin offiziell wieder im Jahre 1990, das klärte bereits der Einigungsvertrag. Doch dass Berlin Regierungssitz wird, beschloss man erst später und damals nur mit knapper Mehrheit. Zum tatsächlichen Umzug vieler, vorerst nicht aller, Ministerien sowie des Bundestags und Bundesrats, kam es erst 1999. Spätestens seit dem ist Berlin das politische Herz der Bundesrepublik Deutschland. Rund um den Reichstag entstand nach und nach das Regierungsviertel und die Politiker brachten eine neue Kultur in die Stadt. Plötzlich sah man mehr Männer in Anzügen in den Straßen rumlaufen und ganz langsam hob sich das kulinarische Angebot. Der Siegeszug der Berliner Gastronomie sollte aber so richtig im nächsten Jahrzehnt beginnen. Den Nuller-Jahren.

Mehr „Berlin verstehen“

Die 1980er-Jahre in West-Berlin waren eine ziemlich besondere Zeit. Die Mauer schloss die Stadt ein und die Welt drehte sich etwas langsamer an der Spree: 12 Dinge, die jeder kennt, der in West-Berlin der 1980er gelebt hat. Wer noch nicht solange dabei ist: An diese Dinge müssen sich Zugezogene gewöhnen.

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn mit Ihren Freunden zu teilen. Folgen Sie uns auch in Google News, klicken Sie auf den Stern und wählen Sie uns aus Ihren Favoriten aus.

Wenn Sie an Foren interessiert sind, können Sie Forum.BuradaBiliyorum.Com besuchen.

Wenn Sie weitere Nachrichten lesen möchten, können Sie unsere Allgemeines besuchen.