#12 Bilder von Ost-Berlin in den 1980er-Jahren – fotografiert von Gerd Danigel

Inhaltsverzeichnis

„12 Bilder von Ost-Berlin in den 1980er-Jahren – fotografiert von Gerd Danigel“

Ohne Fotografen wie Gerd Danigel würden wir heute ein anderes Bild von Ost-Berlin und den 1980er-Jahren haben. Vom Alltag in der DDR und den flüchtigen Momenten des Lebens, die nicht zu den offiziellen Vorstellungen des SED-Regimes passten. Danigel wuchs in den 1960er-Jahren in Mitte auf, später wohnte er in Prenzlauer Berg. Als junger Mann zog er mit seiner Kamera herum, von der Neugier getrieben, und produzierte in seiner Dunkelkammer ungezählte Bilder.

Körnig, genau, immer leicht distanziert und doch mittendrin, stets in klassischem Schwarz-Weiß gehalten. Damals waren es Schnappschüsse, nicht unbedingt für eine Veröffentlichung geplant, heute sind es wichtige Zeitdokumente, die uns die Geschichte dieser Stadt besser verstehen lassen.

Danigels Fotos zeigen zentrale Plätze in der Hauptstadt der DDR ebenso wie die Plattenbauten in Marzahn, versteckte Hinterhöfe und geschichtsträchtige Situationen, etwa die Sprengung eines Gasometers in der Dimitroffstraße. Hier sind 12 Bilder von Ost-Berlin in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren – fotografiert von Gerd Danigel.

Grenzübergang Bornholmer Straße

Das Fotografieren der innerstädtischen Grenzanlagen und der Mauer war in Ost-Berlin nicht gern gesehen. Wer es wie Gerd Danigel trotzdem tat, lief Gefahr, mit der Staatsmacht in Konflikt zu geraten. 1985 entstand diese Aufnahme vom Grenzübergang Bornholmer Straße und der Bösebrücke, die die Ortsteile Prenzlauer Berg und Gesundbrunnen verbindet. Am 9. November 1989, kam es hier zu tumultartigen Zuständen, als nach Günter Schabowskis Verkündung, die Grenzen seinen „unverzüglich“ zu öffnen, neugierige DDR-Bürger Lust auf einen nächtlichen Westspaziergang bekamen.

Bahnhof Alexanderplatz

In jedem Fall ist der Bahnhof Alexanderplatz, genau wie das Areal drumherum, ausgesprochen spannend. Aufgebaut auf einem zugeschütteten Königsgraben, setzten zwei Weltkriege der Station ziemlich zu – zeitweise ging gar nichts, 1945 wurden die Folgen der Schlacht um Berlin sieben Monate lang beseitigt. Auch sonst musste immer saniert, ausgebessert, umgebaut werden. Auch in DDR-Zeiten: Da mussten Gänge und Verbindungen gekappt werden – damit kein Ost-Berliner plötzlich in den Westen abfährt. Mehr darüber und alles weitere Wissenswerte zum Bahnhof Alexanderplatz findet ihr hier.

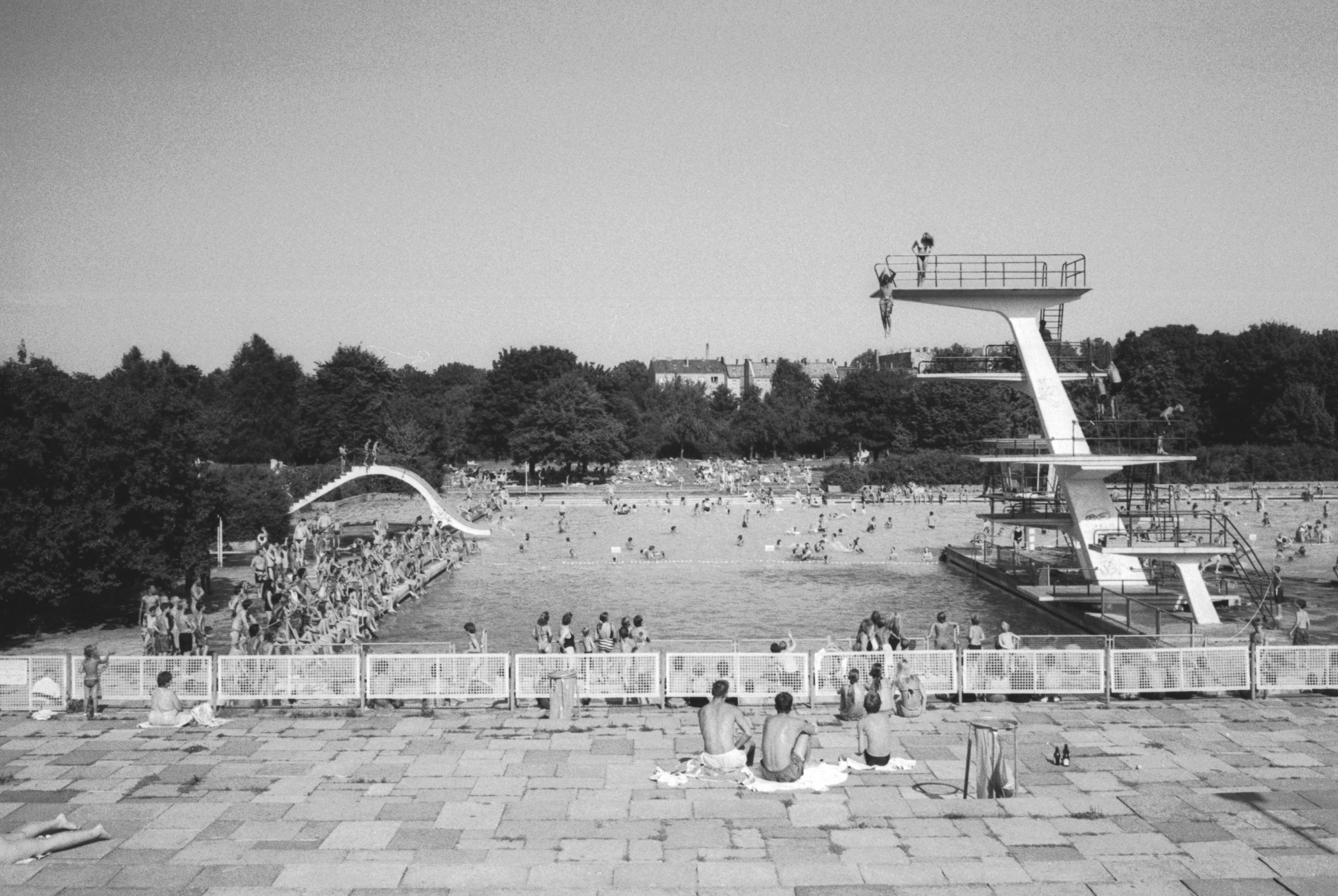

Freibad Pankow

Ein klares Highlight des Sommerbads Pankow ist heute die Highspeed-Rutsche und das Erlebnisbad mit Strömungskanal. Und wer vom Wasser genug hat, kann auch locker auf der Wiese Fußball spielen oder am Kiosk in die Eistruhe greifen. Für die Flugerprobten steht außerdem ein 5- und 7,5-Meter-Sprungturm bereit. Nicht ganz so hoch hüpfen kann man auf dem Trampolin auf der Wiese. Das Foto zeigt den Badespaß in den frühen 1990er-Jahren.

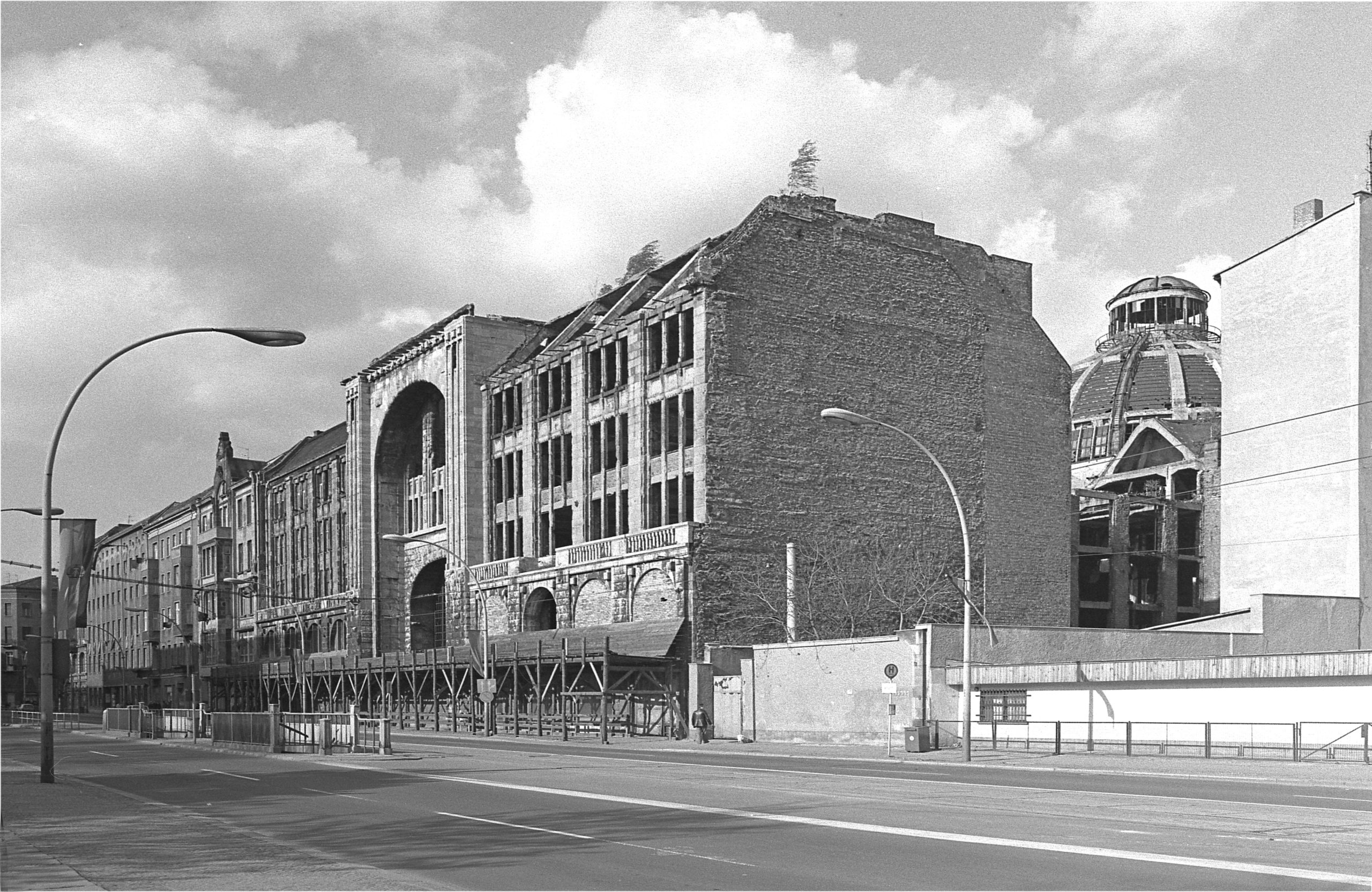

Haus der Technik

1909 wurde in diesem Gebäude die Friedrichstraßenpassage eröffnet. Das Konzept ging nicht auf, die Eigentümer meldeten schon bald Konkurs an. Es kam zu unterschiedlichen Nutzungen des Gebäudes, unter anderem durch die AEG, die es in ein „Haus der Technik“ umgestaltete. Die Nazis richteten darin Büros der Deutschen Arbeitsfront ein. Im Krieg zerstört, fand das Gebäude dennoch in DDR-Zeiten temporär wieder Verwendung, in den 1970er-Jahren war es etwa Heimat des Kinos Camera.

Nach der Wende besetzte eine Künstlerinitiative die halb abgerissene Ruine und das dazugehörige Areal und gründete darin das Künstlerhaus Tacheles mit Kino, Theater, Konzertsaal und Ateliers. Heute gehört der Ort zu den größten Bauprojekten der Stadt. Finanzkräftige Investoren errichten dort einen Stadtblock mit Büro- und Geschäftsräumen sowie zahlreichen Kulturinstitutionen.

Friedrichswerdersche Kirche und Außenministerium

Die Friedrichswerdersche Kirche wurde parallel zum Alten Museum auf der Museumsinsel zwischen 1824 und 1830 errichtet und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs als Gotteshaus genutzt. Im Krieg erheblich beschädigt, entschied sich die DDR-Führung, das Architekturdenkmals des großen preußischen Architekten Karl-Friedrich Schinkel anlässlich der 750-Jahr-Feier Berlins wiederherzustellen. Zwischen 1979 und 1986 wurde die Friedrichswerdersche Kirche saniert und danach erstmals als Museum genutzt.

Palast der Republik

Der Palast der Republik, der auf dem Platz des alten Berliner Stadtschlosses stand, ist vermutlich das berühmteste Gebäude in Berlin, das verschwunden ist. Der Prunkbau der DDR fungierte ab 1976 als Sitz der Volkskammer. Wegen der opulenten Innenbeleuchtung bekam er im Volksmund den Beinamen „Erichs Lampenladen“. Neben der politischen Funktion, fanden hier auch Feierlichkeiten und Konzerte statt. Ost-Bands wie Puhdys und Karat gastierten, aber auch Udo Lindenberg spielte vor DDR-Publikum.

Plattenbauten in Marzahn

Lange war Marzahn ein beschauliches Fleckchen am Rande der Stadt, mit richtigem Dorfkern, Kirche und Windmühle. Bis sich die Ost-Berliner Stadtplaner entschieden, dort eine gewaltige Plattenbausiedlung zu errichten. Auch Gerd Danigel fuhr mit seiner Kamera hin und fotografierte eine Kindergruppe vor den Neubauten. So so sah das Glück im Sozialismus aus. Wer sich heute für den etwas abgelegenen Bezirk interessiert, findet hier eine große Auswahl an Tipps für Marzahn.

Milchhäuschen am Weißen See

Nicht nur für Flaneure ist das Milchhäuschen ist DIE Institution in Weißensee. Das Traditionscafé mit Aussichtsterrasse ist etwas altbacken in der Anmutung, dafür aber eben Treffpunkt aller alteingesessener Weißenseer, die im Sommer gerne Eis und im Winter Kaffee und Kuchen in gemütlichem Ambiente genießen wollen. Das war damals nicht anders, wie die Aufnahme zeigt.

Frankfurter Allee

Die Prachtmeile der Karl-Marx- und der Frankfurter Allee endet hier. Von Arbeiterpalästen keine Spur mehr, Friedrichshain endet, Lichtenberg beginnt. Heute steht an der Ecke das etwas in die Jahre gekommene Ring-Center, als Gerd Danigel den Ort 1991 fotografierte, stand dort noch die alte Ringbahnhalle, die 1993 abgerissen wurde. 1995 folgte die Eröffnung des Ring Center I.

Hirschhof in der Oderbergerstraße

Die Hinterhöfe in Berlin sind gut verborgen, aber prägen doch den Alltag der Stadt und ihrer Bewohner und Bewohnerinnen. Kleine Oasen der Ruhe sind versteckt hinter Mauern und Türen. Manche sind wirklich bezaubernd: begrünte Hinterhöfe, in denen Kinder spielen können, Hausgemeinschaften sich versammeln und im Grünen auf Bänken sitzen.

Der idyllische Hirschhof, hinter den Mietshäusern an der Ecke Oderberger Straße und Kastanienallee, ist legendär. Schon in den 1980er-Jahren wurde er als „Paradiesgarten“ bezeichnet. Hier versammelten sich Dissidenten, Ost-Punks und Künstler und erschufen eine Art alternativer Lebenswirklichkeit in Ost-Berlin der 1980er-Jahre.

Hackescher Markt

Der Hackesche Markt ist zum Synonym des neuen Berlins geworden. Das Foto entstand im Mai 1989, wenige Monate vor dem Mauerfall war der Platz im Herzen des alten Scheunenviertels eine spannende Brache, die von viel Geschichte umwehte, vor sich hin schlummerte. Dann wurde saniert, die Hackeschen Höfe entstanden, Kneipen, Bars und Restaurants zogen ein und internationale Mode-Designer eröffneten Boutiquen. Aber etwas Subkultur ist mit dem Haus Schwarzenberg erhalten geblieben, und auch das Kino Central und das Anne Frank Zentrum machen den von Touristen überlaufenen Ort auch für Einheimische attraktiv.

Mälzerei Pankow

Immer wieder fand Gerd Danigel interessante Perspektiven, um auf die Stadt zu blicken. Er kletterte auf Brücken und Dächer, suchte den Überblick, hielt die Stimmung fest und bewahrte flüchtige Zustände der Stadtentwicklung vor dem Verschwinden. So wie hier, über der Mälzerei in Pankow, als er 1990 Richtung Alexanderplatz fotografierte. Ein großes Stück der Stadt, die er so intensiv in den 1980er-Jahren mit seiner Kamera durchwanderte, existiert heute nicht mehr. Wer mehr über die Arbeit des Berliner Fotografen erfahren will, sollte Danigels Webseite besuchen.

Mehr Berlin verstehen

Hier zeigen wir 12 historische Fotos von Berlin, die Max Missmann zwischen 1906 und 1931 gemacht hat. 2006 wurde sie für Patienten geschlossen und verkauft: Wir erzählen euch die Geschichte von „Bonnies Ranch“, der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. Ihr schätzt den Schauer? Hier sind gruselige Orte in und um Berlin. Haben wir euer Interesse an den Gebäuden der Stadt geweckt? Dann legen wir euch unseren Guide der Berliner Architektur ans Herz, von Bauhaus bis Bausünde, von Top bis Flop. Auch diese Liste könnte für euch spannend sein: Diese 12 ungewöhnlichen Gebäude in Berlin solltet ihr kennen.

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn mit Ihren Freunden zu teilen. Folgen Sie uns auch in Google News, klicken Sie auf den Stern und wählen Sie uns aus Ihren Favoriten aus.

Wenn Sie an Foren interessiert sind, können Sie Forum.BuradaBiliyorum.Com besuchen.

Wenn Sie weitere Nachrichten lesen möchten, können Sie unsere Allgemeines besuchen.