#Erster genauer Blick auf ein Prion

Inhaltsverzeichnis

„Erster genauer Blick auf ein Prion

“

Fehlgefaltete Prionproteine sind die Urheber einiger bisher unheilbarer neurologischer Erkrankungen bei Mensch und Tier. Doch erst jetzt ist es Forschern gelungen, ihre Struktur fast bis aufs Atom genau abzubilden. Mithilfe der Cryo-Elektronenmikroskopie machten sie erstmals sichtbar, wie die Aminosäureketten einer Variante der Scrapie-Krankheit aufgebaut und angeordnet sind. Die Aufnahmen enthüllen unter anderem, dass die Proteinfibrillen aus Stapeln von faltblattähnlich strukturierten Untereinheiten aufgebaut sind, die die Anlagerung weiterer Moleküle an den Enden begünstigen. Die genaue Entschlüsselung der Prionstruktur könnte dabei helfen, die Entstehung dieser infektiösen Proteinfehlfaltungen zu verhindern.

Ob der Rinder-„Wahnsinn“ BSE, die Schafskrankheit Scrapie, die unter Hirschen grassierende Chronic Wasting Disease (CWD) oder die Creutzfeld-Jacob-Krankheit beim Menschen: All diese neurologischen Leiden werden von Prionen verursacht – fehlgefalteten Versionen von Proteinen, die auch natürlicherweise im Gehirn und Körper vorkommen. Doch sobald normale Proteine in Kontakt mit einem krankmachenden Prion kommen, verändern sie ebenfalls ihre Form und werden pathogen. Prionen gehören daher zu den infektiösesten Proteinen überhaupt: Schon ein Milligramm kann eine Milliarde tödlicher Dosen enthalten, wie Allison Kraus von der Case Western Reserve University und ihre Kollegen berichten. Inzwischen stehen auch einige für Alzheimer, Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) oder Parkinson typische Proteinaggregate im Verdacht, prionähnlich zu wirken, wenngleich sich die Infektiosität hierbei primär in der raschen Vermehrung dieser Strukturen im Gehirn der Betroffenen bemerkbar macht.

Blick in eine Prion-Fibrille

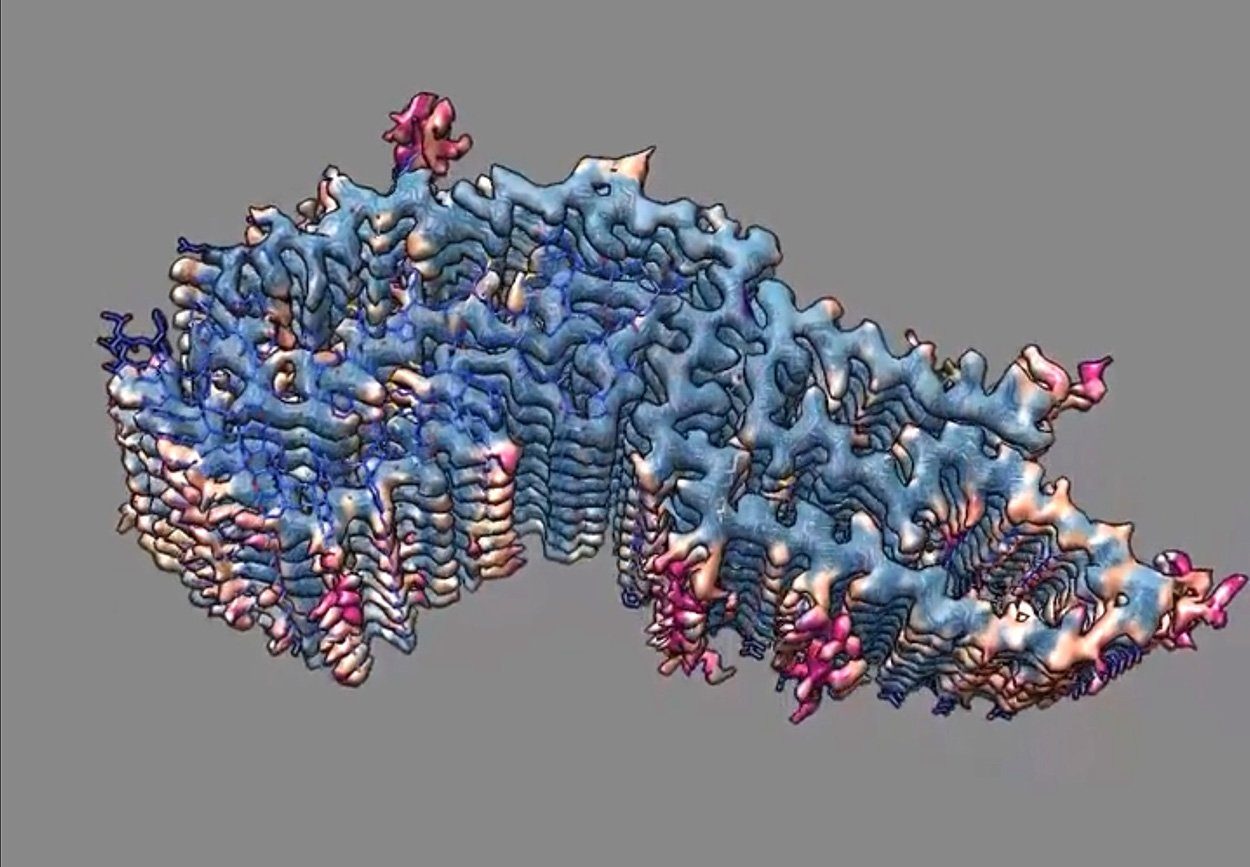

Doch wie ein Prion im Detail aufgebaut ist und wie es andere Proteine dazu bringt, diese Fehlfaltung zu übernehmen, ist bislang kaum geklärt. „Die detaillierten 3D-Struktren, die diesen pathologischen Prozess antreiben, bleiben bislang schwer fassbar“, so die Wissenschaftler. „Es gab keine Daten über die Faltung der Monomere innerhalb der infektiösen Prionproteine und auch keine Erkenntnisse dazu, wie sich die verschiedenen Prionen strukturell unterscheiden.“ Jetzt ist es Kraus und ihren Kollegen jedoch gelungen, eines dieser krankmachenden Prionen erstmals fast bis auf die atomare Ebene hinunter abzubilden und zu kartieren. Möglich wurde dies mit der Cryo-Elektronenmikroskopie. Dafür isolierten sie zunächst die Moleküle eines auf Hamster adaptierten Stamms des Scrapie-Prions, kühlten diese mit flüssigem Stickstoff abrupt ab und durchleuchteten das Ganze dann mit Elektronenstrahlen.

Die Aufnahmen von tausenden solcher Prionen ermöglichten es dem Forschungsteam, die Struktur dieser fehlgefalteten Proteine zu entschlüsseln und nahezu atomgenau in einem 3D-Modell zu rekonstruieren. Es zeigt sich, dass die langgestreckten Fibrillen des Prions aus unzähligen gleichen, perfekt übereinander gestapelten Untereinheiten bestehen. Jedes dieser Monomere bildet gewissermaßen eine Sprosse der Fibrille und erleichtert die Anlagerung weiterer Sprossen aus Aminosäurenketten an den Enden der Faser, wie das Team berichtet. Die einzelnen Monomere bestehen aus Aminosäuren, deren Sekundärstruktur einem Beta-Faltblatt entspricht – einer flachen, ziehharmonikaartig gefalteten Scheibe, deren gewundene Stränge unter anderem durch Disulfidbrücken in Form gehalten werden.

Artspezifische Unterschiede

Ein erster Vergleich dieses Prions mit einer zweiten, bei Mäusen vorkommenden Variante ergab, dass sich die Struktur beider in wesentlichen Punkten unterscheidet: „Der Fibrillen-Querschnitt zeigt klare Unterschiede an den Fibrillen-Enden, an denen die Weitergabe der Fehlfaltung passiert“, berichten Kraus und ihre Kollegen. „Zudem präsentieren diese Prionversionen potenziellen Liganden andere seitliche Oberflächen.“ Nach Ansicht des Teams könnten einige dieser strukturellen Differenzen erklären, warum die meisten Prionen nur eingeschränkt oder gar nicht zwischen verschiedenen Tierarten übertragbar sind. Zudem könnten solche Unterschiede auch hinter den unterschiedlichen neurologischen Krankheitsbildern stecken, die von den verschiedenen Prionen verursacht werden.

„Die detaillierten Strukturen der Prionen liefern uns eine neue Basis, um diese bisher unheilbaren Krankheiten zu verstehen und anzugehen“, sagt Kraus. „Es wird nun einfacher, Hypothesen darüber zu entwickeln und testen, wie Prionen zu diesen hochinfektiösen und tödlichen Proteinstrukturen werden.“

Quelle: Allison Kraus (Case Western Reserve University, Cleveland) et al., Molecular Cell, doi: 10.1016/j.molcel.2021.08.011

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn mit Ihren Freunden zu teilen. Folgen Sie uns auch in Google News, klicken Sie auf den Stern und wählen Sie uns aus Ihren Favoriten aus.

Wenn Sie an Foren interessiert sind, können Sie Forum.BuradaBiliyorum.Com besuchen.

Wenn Sie weitere Nachrichten lesen möchten, können Sie unsere Wissenschaft kategorie besuchen.