#Verdis „Macbeth“ in Salzburg

Die Tadolini ist von guter und schöner Gestalt; und ich möchte, dass die Lady hässlich und böse aussieht. Die Tadolini singt vollkommen; ich aber möchte, dass die Lady nicht singt. Die Tadolini hat eine stupende Stimme, klar, flüssig, kraftvoll; und ich hätte lieber, dass die Lady mit einer harschen, erstickten und hohlen Stimme singt. Die Stimme der Tadolini klingt wie die eines Engels – und ich möchte, dass die Stimme der Lady teuflisch klingt.“

Und wie geht Asmik Grigorian, seit ihrer Salome (2018) eine Ikone der Salzburger Festspiele, um mit einer Partie, die dem Komponisten wichtiger war als alle anderen Frauenfiguren in seinen Opern? Warum hätte Giuseppe Verdi sonst weit über hundert Briefe zur Aufführung und zu den Protagonisten schreiben müssen, darunter den über Eugenia Tadolini, die sich eben nicht auf jene „Kunst der hässlichen Seele“ verstand, der die mächtigsten Wirkungen zu verdanken sind?

Die litauische Sopranistin tut das Richtige. Sie gehorcht der Partitur. Sie wendet sich an den „ambizioso spirto“ ihres Gemahls, dessen Brief über seine Gier nach Macht sie eben gelesen hat, mit deklamatorischer Vehemenz und folgt im Cantabile „Vieni t’affretta“ der Vorschrift „grandioso“. Wenn sie in der Cabaletta die „ministri infernali“ anruft und um Hilfe für ihre mörderischen Pläne bittet. Sie tut sich nicht leicht damit, Ornamente so zu formen, dass sie wie Flammenstöße auflodern, aber ihr Singen wird zu einem Sieg über die expressiven Widerstände. Und wie gut sie sich darauf versteht, im ersten Duett mit Macbeth den gehetzten Ton für die finsteren Mordpläne zu finden; wie eindringlich sie die ariosen Phrasen des düsteren Monologs „La luce langue“ in die fahlen Farben eines finsteren Traumes hüllt; wie klug sie den Trillern des Trinkliedes den Ton falscher Fröhlichkeit unterlegt. Grandios endlich die Klimax: die Schlafwandelszene im vierten Akt. Die Heldin ergeht sich bei Verdi nicht länger in einem Reigen von Koloraturen, sie taumelt, sprachlich stockend und stammelnd, in den Wahnsinn; das hohe Des ist kein krönender Abschluss, sondern Klang des Sterbens.

Neben ihr, der Frau, sind es zwei weitere Hauptpartien, die der ersten Shakespeare-Oper Verdis besonderes Gepräge geben: der Titelheld und die Stimme eines Kollektivs, dem der Komponist den geisterhaften Ton des Unheimlichen gab. Es sind die Hexen: in der Salzburger Inszenierung von Krzysztof Warlikowski blinde Frauen, die in einem Altersheim sitzen und einem Geschehen folgen, das in einem ständig sich verändernden Riesenraum – Bühnenbild: Małgorzata Szczęśniak – stattfindet. Mit der Komik einer scheinbar skurrilen Idylle ist’s vorbei, wenn der phantastische Wiener Staatsopernchor wie in Responsorien einer schwarzen Messe in Rätseln von der Zukunft des Helden spricht. Selbst das scheinbar muntere Allegro brillante „Durch die Lüfte, durch die Wogen, kommen wir im Sturm geflogen“ enträt aller Komik und klingt wie ein Veitstanz.

Verdi hat die Oper dem „genere fantastico“ zugeordnet. Dessen Elemente – doppeldeutige Prophezeiungen, Begegnungen mit Unheilswesen, dunkle Beschwörungen – hat der polnische Regisseur zeitgemäß grell verfremdet, auch zugespitzt durch einen Griff in die Dunkelkammern der Analyse. In der ersten Szene warten Macbeth und die Lady, links und rechts auf einer endlos langen Bank sitzend, auf ihre Zukunft. Macbeth hört, dass er zum Thane of Cawdor ernannt werden wird. Die Lady begibt sich in ein Untersuchungszimmer auf einen gynäkologischen Stuhl.

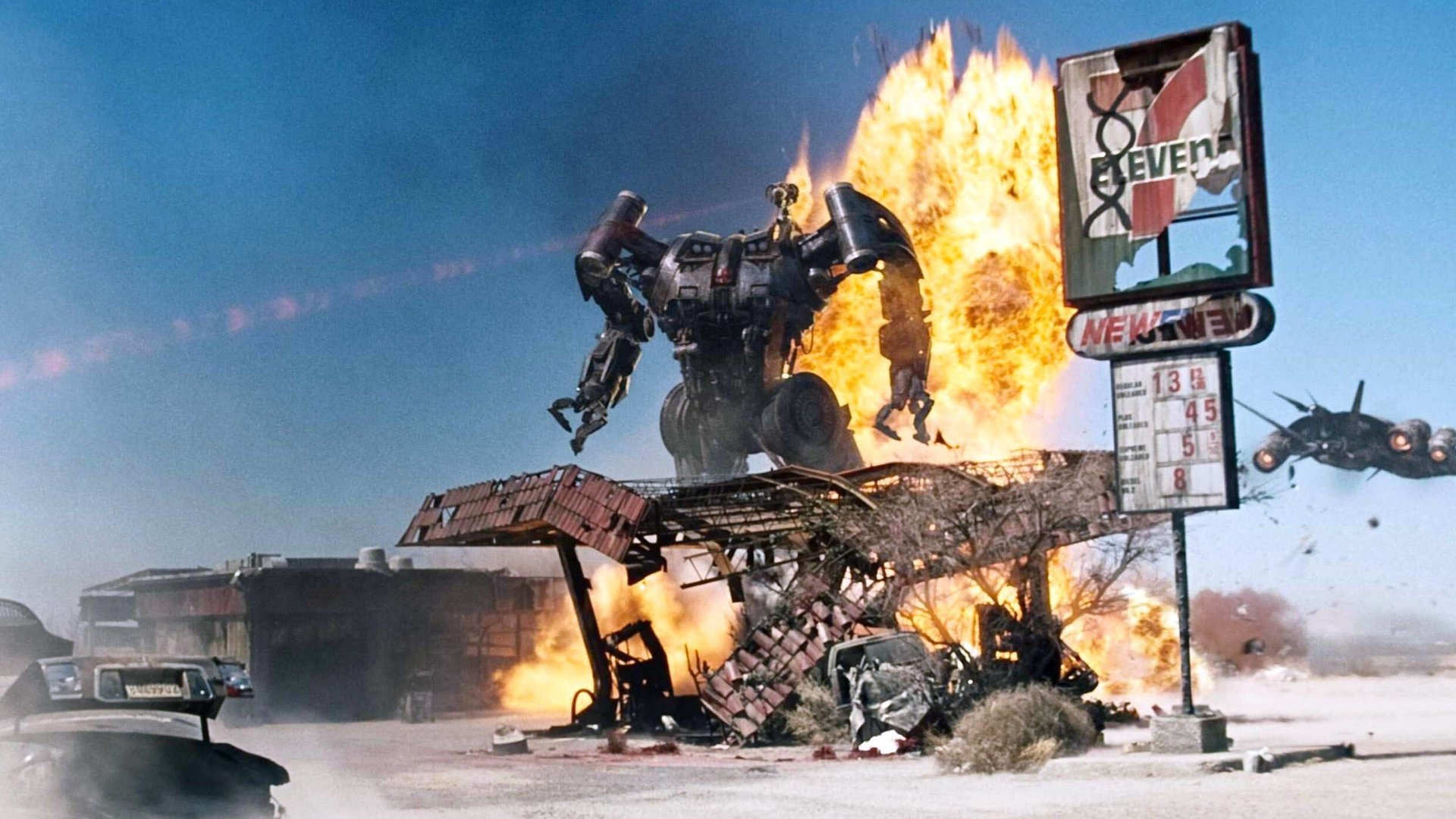

Das Böse unter der Sonne: Macbeth (Vladislav Sulimsky, links), die Erste Erscheinung (Grisha Martirosyan) und die Statisterie der Salzburger Festspiele

:

Bild: Bernd Uhlig

Die Zuckungen ihres Gesichts werden auf einer Videoleinwand sichtbar, und auch fortan wird die Kamera dabei sein, um die Zuschauer – mal die Gäste im Bühnengeschehen, mal die im Zuschauerraum – am Geschehen teilhaben zu lassen: am Königsmord wie an der Vision des Dolches, die Macbeth in der Bankett-Szene an die Bluttat erinnert. Die Kamera wird zum Mittel einer szenischen Überdeutlichkeit. In den modern times muss die Monarchie so grell wie möglich ausgeleuchtet werden, so wie es gilt, verbrecherische Taten wie den Mord an den Kindern des Macduff sensationalistisch vorzuführen. Es ist eine unerträglich makabre Szene, wenn am Ende des dritten Aktes zwanzig oder dreißig Kinderleichen an der Rampe aufgereiht werden. Und es ist des Guten zu viel, wenn all diese Szenen von einer riesigen Bühnenbildsonne bestrahlt werden.

Dabei geht es dem Regisseur darum, durch die Zuspitzungen zu zeigen, dass die Schilderungen des grässlichen Unheils zur Normalität geworden sind und leicht konsumiert werden – ein kluges Beispiel für ein aktuelles „genere fantastico“. Ohne den Hinweis mit dem moralischen Zeigefinger wird spürbar, dass das Mörderspiel in unserer Zeit spielt und von unseren Zeitläuften handelt: vom Wahn und vom Größenwahn der Diktatur und Zerstörungswut. Der Macbeth des vierten Aktes sitzt, wie nach einem Schlaganfall, im Rollstuhl, an ihn gefesselt seine irrsinnige Frau, beide werden, fiat justitia, dem Volk übergeben.

In dem aus Belarus stammenden Bariton Vladislav Sulimskys als Macbeth findet Asmik Grigorian einen ebenbürtigen Partner mit einer raumfüllenden und im Piano weich sordinierten Stimme: prägnant in der dramatischen Deklamation, etwa in der zentralen Phrase nach dem Mord: „tutto e finito“, und kantabel in seiner expansiv phrasierten Finalarie. In der Rolle des Macduff glänzt Jonathan Tetelman nicht nur durch die Brillanz seines metallischen Tenors, sondern besonders durch die subtile Gestaltung des Rezitativs. Nach dem lauten Verzweiflungsruf über den Verlust der Kinder „O figli, o figli miei“ – setzt er erst nach einer langen Pause des Denkens und Fühlens wieder an. Tareq Nazmi nutzt die Arie des Banco für vier Minuten voll strömenden Wohllauts. Überwältigend die Ensembles: der reich klingende und fein nuancierte Chor der Wiener Staatsoper und die blendend disponierten Wiener Philharmoniker unter dem enthusiastisch gefeierten Philippe Jordan.

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn mit Ihren Freunden zu teilen. Folgen Sie uns auch in Google News, klicken Sie auf den Stern und wählen Sie uns aus Ihren Favoriten aus.

Wenn Sie an Foren interessiert sind, können Sie Forum.BuradaBiliyorum.Com besuchen.

Wenn Sie weitere Nachrichten lesen möchten, können Sie unsere Nachrichten kategorie besuchen.