#12 legendäre Restaurants in Ost- und West-Berlin: Exil bis Café Moskau

Inhaltsverzeichnis

„12 legendäre Restaurants in Ost- und West-Berlin: Exil bis Café Moskau“

Sie sind ein kulinarisches Geheimnis: Legendäre Restaurants in Berlin. Wie entstehen die Legenden? Natürlich ist die Küche wichtig, die Qualität und die Innovation. Aber um einen Legendenstatus zu bekommen, bedarf es mehr, als den Gourmet zufriedenzustellen. Dafür gibt es Sterne, das schon. Die Atmosphäre, der Gastgeber, die Einrichtung, der Ort und vor allem die Gäste erschaffen im Zusammenspiel jenen Mythos. Auch Großkantinen und kleine Imbisse können so zu Legenden werden. Etwa die Currywurstbuden von Konnopke oder Curry 36.

Hier schauen wir uns die Etablissements im geteilten Berlin an. Wo speiste man in der Mauerstadt besonders „legendär“? Im Bierpinsel oder im Fernsehturm, im Exil in Kreuzberg oder im Kastanien-Eck in Prenzlauer Berg. In jedem Fall gehören und gehörten diese 12 kulinarischen Orte zur Stadtgeschichte dazu. Einige existieren nicht mehr oder nur noch in anderer Form, andere sind immer noch im Betrieb. Viel Spaß bei dieser kleinen Berliner Restaurant-Geschichte.

Restaurant im Fernsehturm

Einst war es das Vorzeige-Restaurant in der Hauptstadt der DDR. Wo konnte man sonst in 200 Meter Höhe in einer sich drehenden Kugel sitzen und beim Essen ganz Berlin bewundern? Im Westen gab es so einen hohen Turm nicht. Noch bis zur Wende behielt das Restaurant im Fernsehturm jenen sozialistischen Schick. Heute erstrahlt das Restaurant in neuem Glanz, mit bordeauxroten Ledersitzen und einer Decke, die mit kleinen Leuchten wie ein Sternenhimmel gestaltet ist. Der spiegelt sich in den Scheiben und vermischt sich mit den Lichtern der Stadt. Gekocht wird im Fernsehturm übrigens auf Bodenhöhe, danach werden die Gerichte mit dem Aufzug nach oben ins Restaurant geschickt.

- Panoramastraße 1A, Mitte

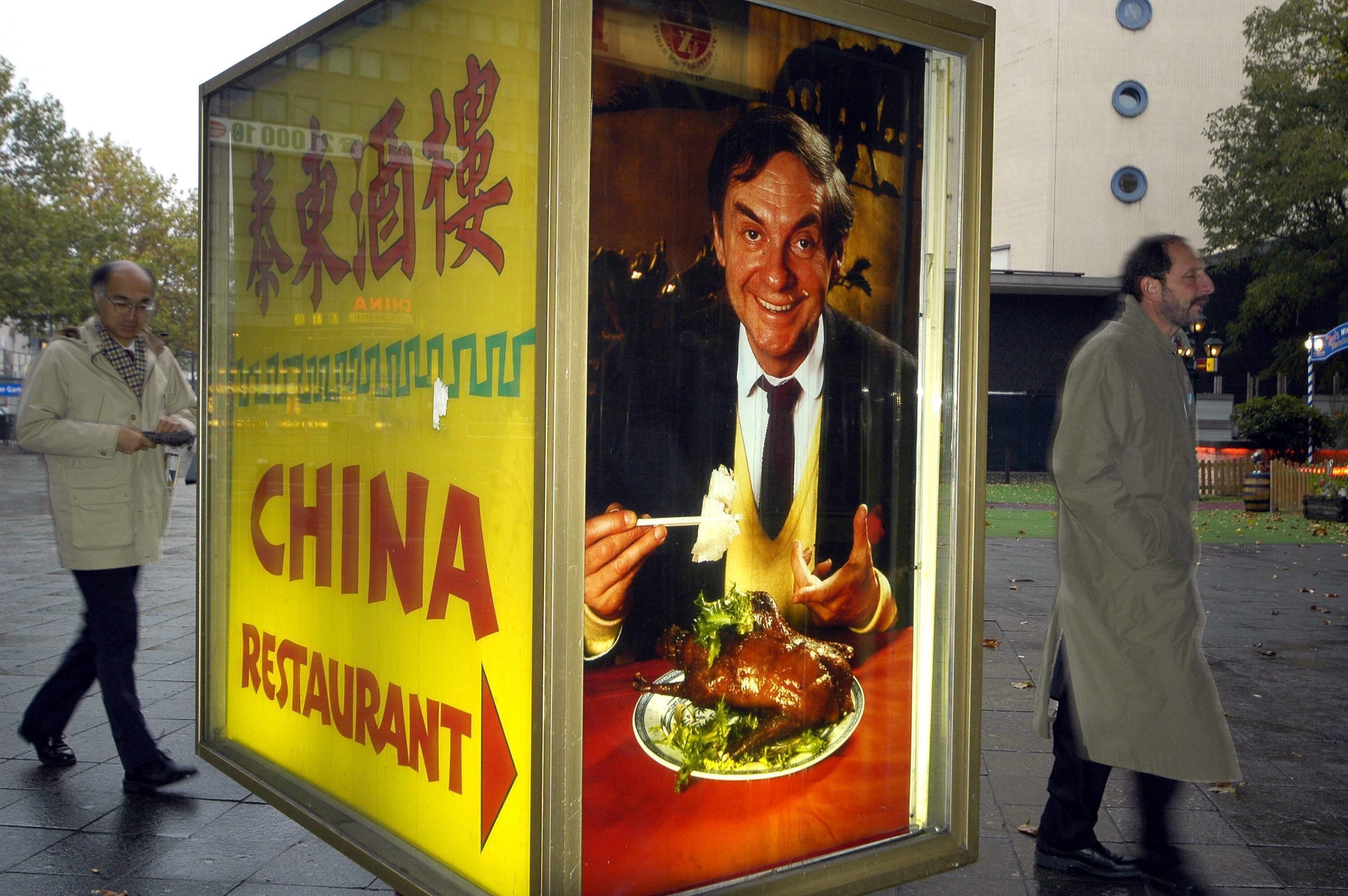

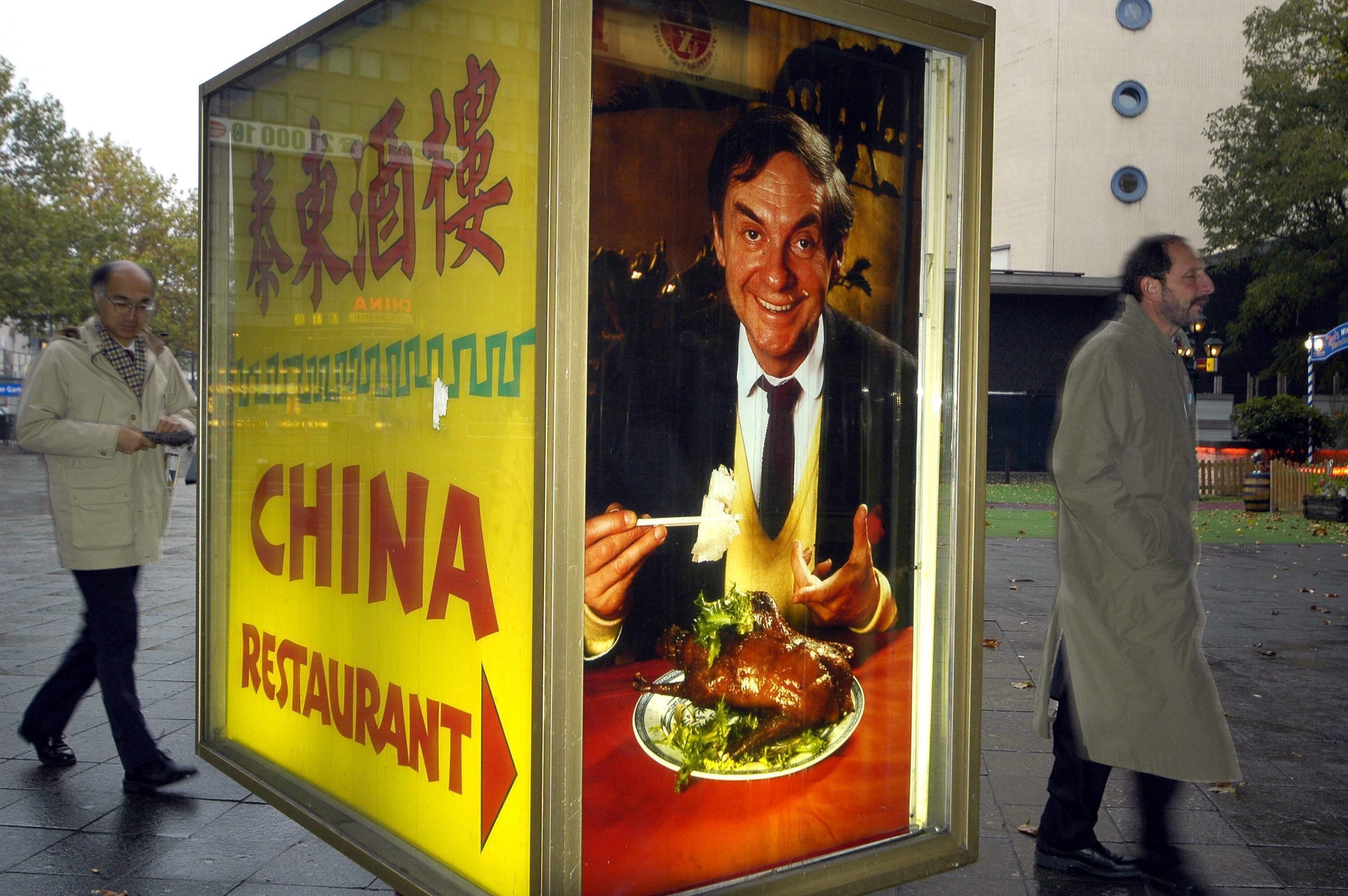

China-Restaurant Tai Tung in Charlottenburg

Das Werbeplakat für ein China-Restaurant, dass direkt am Bikini-Haus an der Budapester Straße stand, kennen viele Berliner und Berlinerinnen. Der zufrieden lächelnde Harald Juhnke, der vor einer saftigen Peking-Ente sitzt brannte sich in die Köpfe ein. Allein die Werbung ist legendär, tatsächlich steckt hinter dem dazugehörigen Restaurant ebenfalls eine spannende Geschichte.

Das Tai Tung, für das der Entertainer hier die Werbetrommel rührt, war Berlins ältestes China-Restaurant, eröffnet hat es 19657 ein gewisser Yunlay Hsiao, der seit 1937 in der Stadt lebte. Und nun die Verbindung zu Juhnke: Yunlay Hsiao hatte eine Tochter, sie war Schauspielerin, hieß Susanne und war ab 1971 Haralds Ehefrau. Als Susanne Hsiao und später unter dem Namen ihres Ehemanns machte sie Karriere und spielte in Filmen wie „Der Bucklige von Soho“ oder „Der Tod im roten Jaguar“ und schrieb zwei Bücher über ihre Ehe mit Harald Juhnke.

Kastanien-Eck in Prenzlauer Berg

Von Hipstern und Szenegastronomie noch keine Spur. Mitte der 1980er-Jahre schien die DDR noch unerschütterlich und die Kneipen in Prenzlauer Berg, wie diese an der Ecke Oderberger Straße und Kastanienallee, hießen ganz schnöde „Kastanien-Eck“. Hier ging Vater nach Feierabend eine Molle zischen. Die Küche war robust und zünftig, aber mehr braucht es manchmal auch nicht.

Exil in Kreuzberg

Anfang der 1970er-Jahre zog der umtriebige Gastronom Oswald Wiener von Wien nach West-Berlin und stellte mit Erschrecken fest, dass man in der preußischen Frontstadt nicht vernünftig speisen kann. Entweder waren die Restaurants piekfein und spießig oder sie taugten nicht.

Wiener, der sich auch als Kybernetiker, Sprachtheoretiker und Schriftsteller betätigte und aus seiner Heimatstadt eine geradezu angeborene Begabung für guten Geschmack mitbrachte, eröffnete 1972 am Kreuzberger Paul-Lincke-Ufer das Exil und erschuf damit, gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Künstlerin Ingrid Wieder, eine regelrechte West-Berliner Legende. Intellektuelle, Paradiesvögel und Künstler trafen sich in dem damals abgelegenen Teil der Stadt und bis Mitte der 1980er-Jahre gab es kein anderes Restaurant, das ans Exil heranreichen würde. Dann zog Wiener weiter und wurde in den 1990er-Jahren Professor für Ästhetik in Düsseldorf.

- Horváth Paul-Lincke-Ufer 44a, Kreuzberg

Großgaststätte Ahornblatt

Einst war es eine Berliner Sehenswürdigkeit, vor allem für Architektur-Fans. Heute existiert das Ahornblatt nicht mehr. Tatsächlich diente der ungewöhnliche Bau, der aufgrund seiner aus fünf Zacken bestehenden Dachkonstruktion, einem Ahornblatt ähnelte, ursprünglich als Großgaststätte für das Ministerium für Bauwesen der DDR. Die Eröffnung fand 1973 statt und in den folgenden Jahren wurde die Nutzung der Kantine erweitert. Auch Angestellte aus weiteren Behörden sowie Schulkinder haben dort gegessen.

Nach der Wende fanden in dem Gebäude an der Ecke Gertraudenstraße und Fischerinsel feuchtfröhliche Technopartys statt, ab 1994 stand es leer und wurde trotz heftiger Proteste aus der Kultur- und Kunstszene im Jahr 2000 abgerissen. Auf dem Grundstück steht heute ein unscheinbares Hotel.

Restaurant in der Kongresshalle im Tiergarten

Der Wettstreit der politischen Systeme, der Kampf zwischen Ost und West, wurde vielfach auf der symbolischen Ebene ausgetragen. Heißt: Jedes Gebäude stand nicht für sich, sondern im großen Zusammenhang. Während im Osten mit dem Prestige-Projekt „Stalinallee“ angegeben wurde, einigte man sich im Westen auf modernere Formen. Ein Beispiel: die Kongresshalle. Gestaltet vom US-Architekten Hugh Stubbins, wurde das 1956/57 errichtete, elegant geschwungene Gebäude mit seinem frei hängenden Dach der Stadt Berlin übergeben. Das Restaurant gehörte zu dem modernen Konzept dazu.

1980 stürzte die Kongresshalle ein, was für einen stadtweiten Skandal sorgte. 1987 hat sich mit dem Wiederaufbau auch die Ausrichtung der Institution geändert. Nicht mehr deutsch-amerikanisches Kulturprogramm steht im Vordergrund, sondern internationale Kulturvermittlung. Der folgerichtige Name seither: Haus der Kulturen der Welt.

- Haus der Kulturen der Welt John-Foster-Dulles-Allee 10, Tiergarten

Turmrestaurant im Steglitzer Bierpinsel

Der 47 Meter hohe Bierpinsel von Ralf Schüler (1930–2011) und Ursulina Schüler-Witte (*1933) wirkt aufgrund seiner markanten Form immer noch futuristisch. Manche nennen ihn eine Bausünde, wir haben ihn dagegen nicht in unsere Liste von 12 Berliner Architektur-Höhepunkten aufgenommen. Die Bewirtschaftung des Turms war trotz seiner Einzigartigkeit ziemlich schwierig. Pächter kamen und gingen. Neuester Plan: Co-Working-Spaces für angesagte Start-ups. Das Catering-Geschäft könnte jedoch auf ein Minimum reduziert werden. Er bleibt jedoch ein Wahrzeichen von Steglitz.

- Bierpinsel Schloßstraße 17, Steglitz

Paris Bar in Charlottenburg

Ein Traditionsrestaurant in Berlin, an dessen legendärem Ruf die Qualität der Speisen so gut wie gar keinen Anteil hat: Michael Würthles Paris Bar, die Mutter aller modernen Berliner Künstlerlokalitäten. Dass man unter der ikonografischen Leuchtfassade dennoch mehr als passabel essen kann, und zwar süddeutsch und vor allem französisch, sei dennoch unbedingt erwähnt. Die Künstler:innen im Publikum sind mit den Jahren weniger geworden, die Prominenten nicht. Ein wichtiger Laden für diese Stadt und ihre Erzählungen.

- Paris Bar Kantstraße 152, Charlottenburg

Restaurant in der Trabrennbahn Karlshorst

Auf dem Gelände in Karlshorst fanden bereits Mitte des 19. Jahrhunderts erste Pferderennen statt. Man führte dort Galopp-, Hindernis- und Jagdrennen durch. Nach dem Krieg wurde das Areal unter sowjetischer Vorgabe zur Trabrennbahn umgebaut, auf der bis heute Rennen in Berlin stattfinden. Das Restaurant in der Trabrennbahn Karlshorst zeichnet sich nicht unbedingt durch ausgesuchte Spezialitäten aus und ist sicherlich kein Magnet für Feinschmecker, die Stimmung dort war dort mal einzigartig. Als wäre man in einem Roman von Charles Bukowski, der in der DDR spielt.

- Trabrennbahn Karlshorst Treskowallee, Karlshorst

Dicke Wirtin in Charlottenburg

Einer der unangefochtenen Platzhirsche in Charlottenburg ist zweifellos die Dicke Wirtin in der Carmerstraße 9, ein uriges Alt-Berliner Lokal, das es hier schon seit mehr als 80 Jahren gibt, bis unter die Decke vollgestopft mit zusammengesammelten Dingen. Anna Stanscheck, der korpulenten Wirtin, die die Kneipe einst eröffnet hat, sagte man nicht nur ein Gespür fürs Geschäft, sondern auch ein Herz für arme Studenten und Künstler nach. Und womit bekommt man hungrige Mäuler schnell satt? Mit einem guten Eintopf. Die stehen natürlich auch heute noch auf der Karte, allerdings in der kleineren Version, damit noch genügend Platz für die anderen Gerichte bleibt: Berliner Klassiker wie Sülze mit Remoulade und Bratkartoffeln etwa.

- Dicke Wirtin Carmerstraße 9, Charlottenburg

Zur letzten Instanz in Mitte

Mit Traditionslokalen ist das so eine Sache. Allzuoft werden die Traditionen vor allem zum Anlass genommen, es mit der Qualität in der Gegenwart nicht mehr allzu ernst genommen. Anders in der letzten Instanz: In diesem im Jahr 1621 wurzelnden Lokal schmecken Eisbein, Kalbsleber und Mangoldquiche zeitgenössisch gut. Damit ist das Etablissement die älteste Berliner Gaststätte, die unsere Liste mit den 12 kulinarischen Orten, in denen seit mehr als 100 Jahren ausgeschenkt wird, anführt.

- Zur letzten Instanz Waisenstraße 14-16, Mitte

Café Moskau in der Karl-Marx-Allee

Das denkmalgeschützte Gebäude gehört zu der Geschichte der Karl-Marx-Allee mit ihren Arbeiterpalästen dazu. Eigentlich hieß der Anfang der 1960er-Jahre von den Architekten Josef Kaiser und Horst Bauer errichtete Flachbau „Restaurant Moskau“. Im Eingangsbereich stand ein Modell des sowjetischen Satelliten „Sputnik“, und auch die ausgefallenen Mosaike erinnerten an die sozialistische Bruderschaft zwischen der DDR und der UdSSR.

Die Küche orientierte sich an russischen Rezepten, interessant war der Ort aber für die Bewohner der DDR auch aus einem anderen Grund: Hier konnten sie sich mit Besuchern aus dem Westen treffen. Natürlich streng geheim, aber auch das gehört zu der Geschichte dazu.

- Karl-Marx-Allee 34, Mitte

Mehr Berliner Esskultur

Wie wäre es mit einem Besuch beim Tante Fichte Speiselokal in Kreuzberg: Es bleibt in der Familie. Bei Pizzahunger empfehlen wir die Pizzeria Mamida im Prenzlauer Berg: Jenseits von Napoli. Fastfood mal anders: beim Slider-Lokal Crackbuns in Mitte gibt es maximal minimale Burger.

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn mit Ihren Freunden zu teilen. Folgen Sie uns auch in Google News, klicken Sie auf den Stern und wählen Sie uns aus Ihren Favoriten aus.

Wenn Sie an Foren interessiert sind, können Sie Forum.BuradaBiliyorum.Com besuchen.

Wenn Sie weitere Nachrichten lesen möchten, können Sie unsere Allgemeines besuchen.